若手社員離職に悩む実態

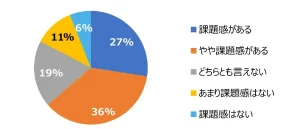

2023年の民間調査によると、若手の離職に関する「課題感がある」「やや課題がある」という意識が合計で63%に上り、経営者たちが若手との関係に苦慮している現状が浮き彫りになりました。

引用:HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告

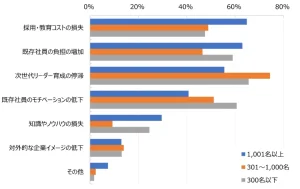

引用:HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告

大企業では、65%が採用・教育コストの損失を主な課題とし、63%が既存社員の負担増加を挙げています。中堅企業および中小企業では、74%が次世代リーダー育成の停滞を最大の懸念とし、66%が既存社員のモチベーション低下を感じています。

このように、若手人材の離職に関する課題感は、企業規模によって異なり、大企業はコストの損失を、中堅・中小企業はリーダー育成の停滞とモチベーション低下を主な懸念としていることが分かります。

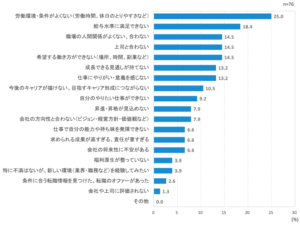

引用:HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告

引用:HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告

早期離職の主な理由4つ

調査によると、入社3年目以下の社員が退職する最も一般的な理由は、「労働環境・条件がよくない」というものでした。具体的には、労働時間の長さや休日の取りづらさが問題とされています。

離職を考える理由としては、「仕事にやりがいや意義を感じない」、「自分のやりたい仕事ができない」という点も挙げられます。これは、若手社員が自己実現や自己の幸福追求を重視する傾向にあることを示しています。

以下が若手が早期離職を考える主な要因となっているようです。

1.転職先に高望みしていない

半数以上の新人・若手が退職を考えた経験があり、仕事の意義不明や給与不満が挙げられます。 また、60%以上が転職先に高望みはしておらず、どこかは見つかるだろうと考えているようです。

2.プライベートを重視している

新人・若手は仕事より、プライベートを重視する傾向があります。仕事とプライベートの理想的なバランスに関しては属性を問わず、5:5という回答が最も多いですが、新人・若手の方がややプライベートを重視する傾向でした。また、仕事においては、「自分のやりたいことができる」という点も重視しているようです。

3.やりがいの欠如

仕事に正解がなく、どうすればよいか分からないことが多かったり、与えられた仕事の意味ややりがいが感じられず、やる気が出なかったりする点に悩んでいるようです。終わりが見えない、分からない業務に苦手意識を持っています。

4.タイパ意識の高さ

最近の若手は「返信をしない」、「残業をしない」、「人付き合いをしない」とぼやいている方も多いのでしょうか。

俗に言うZ世代はタイパ(=タイムパフォーマンスの略称)を重視していて、効率を極限まで追求することで、短時間で高い成果を出そうとする傾向があります。一見すると、パフォーマンスが向上する良い戦略のように思えますが、その影には落とし穴が潜んでいます。

タイパ意識の高いZ世代社員の落とし穴

過度にタイパを意識すると、結果が出にくいと感じた時に、早々に挫折やモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。特に、新しいスキルを習得したり、難しい課題に挑戦したりする場合、即時に成果が見えないことは珍しくありません。タイパ意識が強すぎると、こうした試行錯誤の過程を早めに諦めてしまうことにつながり、長期的な成長や成功を妨げるというデメリットがあります。

また、タイパ意識が高いと、試行錯誤することの心理的ハードルが上がります。本来、試行錯誤は学習や成長のために必要不可欠なプロセスです。しかし、常に高い成果を求める圧力がかかると、失敗を恐れて新しいことに挑戦する勇気が失われがちです。これにより、自己実現の機会を自ら狭めてしまうことになりかねません。

また、Z世代は自分に合うか否かのマッチング的思考に基づき、複数の選択肢比較し判断しようとする傾向があります。この行動が職業選択で起こると、仕事の本質や奥深さを理解する前に、離職や転職を決断してしまうリスクがあります。

「若手の早期離職」を防ぐには?

今の職場にいる意味が見つかる可能性があるにもかかわらず、早期に見切りをつけて離職してしまうことは、若手社員と企業の双方にとって、大きな損失です。

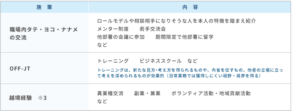

企業がこのような離職を防ぐためには、本人の視野を広げ、成長や貢献を実感できる経験を促し、WILL・CANサイクルを回す後押しをすることが重要で、具体的には以下の3つの施策が効果的です。

1. ものの見方が広がる経験

日々の業務に没頭していると、時には自分の視野が狭まってしまうことがあります。新しい視点を得るためには、普段とは異なる経験を積むことが重要です。このような経験は、私たちのものの見方を広げ、新たな気づきをもたらします。

新しい人との出会いや、さまざまな情報を介することで、普段の業務では気づかないような新しいアイデアや解決策を見出すことができます。

具体的には、以下のような取り組みがものの見方を広げる経験につながります。

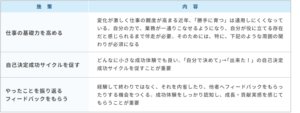

2. 成長・貢献実感を得られる経験

成長と貢献の実感を得る経験とは、具体的な目標を達成した喜びや、周囲からの感謝の表現を通じて、自分の成長や貢献を実感できる瞬間のことを指します。これらの経験は、自己効力感を高め、今後の課題に取り組む際の大きな動機付けとなります。

3. 若手社員との信頼関係を深める習慣

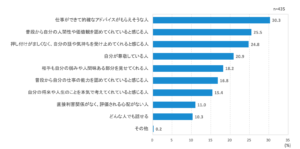

調査によると、「仕事ができて的確なアドバイスがもらえそうな人」が30.3%で最も多く、次いで「普段から自分の人間性や価値観を認めてくれていると感じる人」が25.5%、「押し付けがましくなく、自分の話や気持ちを受け止めてくれると感じる人」が24.8%と続きます。

このデータから読み取れるのは、新人や若手社員は、単に仕事を教えてくれるだけでなく、「人間性を認めてくれる」上司や先輩を求めているということです。

若手社員に「人間性を認められている」と感じてもらうためには、日頃から感謝を伝える習慣をつけることが効果的です。

例えば、期限内に仕事を終える、ルーティンワークを行うといった、当たり前と考えられがちな行動に対しても、「ありがとう、すごく助かっているよ」と伝えることが重要です。大きな成功や成果だけだけが評価基準とされた場合、成果を出さない限り、「ここに居場所はない」という不安が生じてしまいます。

日常の小さな行動や変化に対しても積極的に感謝の意を示すことで、若手社員は自分の存在価値を認識することができます。

まとめ

若手社員の早期離職は、単に個人の問題ではなく、社会の変化や仕事観の多様化が背景にある複合的な問題です。

企業は、若手社員が自己実現を追求し、職場での居場所を見つけられるような環境を整備することが重要です。単に若手社員のやりたいことを尊重するだけでなく、彼らがまだ気づいていない新たな可能性への扉を開いてあげることが、さらなる成長への鍵となります。

「飲み会に誘っても断られる」、「ハラスメントと捉えられるのでは?」とお悩みの方も多いと思いますが、コミュニケーションの頻度を上げることは、若手社員のポテンシャルを最大限に引き出す効果があります。

ものの見方が広がる経験と成長・貢献実感を得られる経験を積めるようサポートすることが、早期離職への有効な打ち手となりそうです。

弊社オレコンでは早期退職を防ぐために「自分のやりたいこと」を仕事にできる仕組みがあります。

自分のやりたいことを引き出すWill Can Mustシートについてはこちらをお読みください。

導入企業多数!オレコン独自の評価制度について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。