人事評価で従業員がやる気をなくす3つの原因

まずは、人事評価で従業員がやる気をなくす原因を確認しておきましょう。

主な原因は、下記の3つです。

①人事評価制度の基準が明確でない

まず1つ目は、人事評価制度の基準が明確ではないことが挙げられます。

どういった理由でこの評価になったのか明確な判断ができないため、不満やモチベーションの低下につながります。

例えば、以下のように、評価基準があいまいではありませんか?

- 人事評価に明確なルールがない

- 基準が社員に開示されておらず、不透明である

人事評価の基準が明確ではない場合、営業のように結果が数値化しやすい部門では評価がしやすいものの、事務作業など個人の結果が見えにくい業務で適切な評価を出すのが困難です。

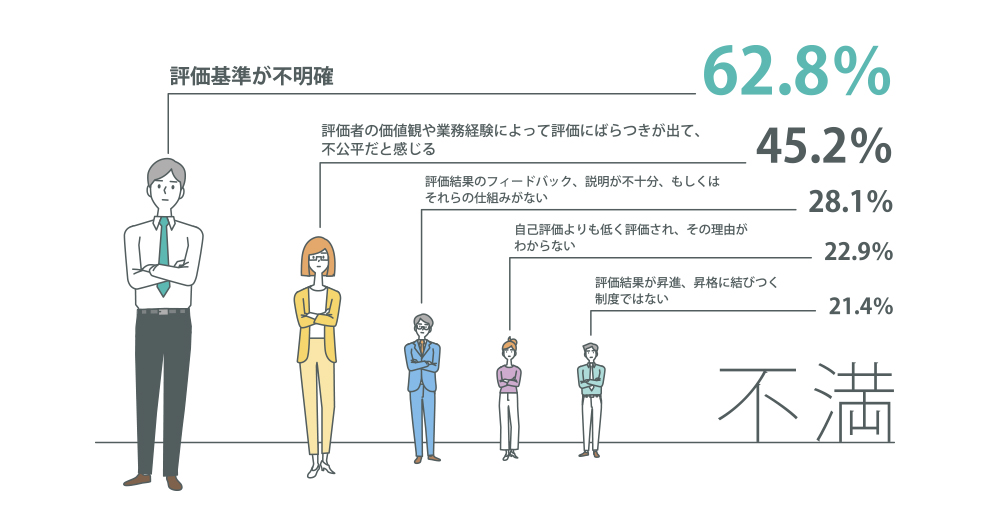

下記のアンケート調査によると、人事評価制度に不満を感じる理由の3人に2人の方が評価基準が不明確だと答えています。

最悪のケースは、部下自身が思っている評価よりも低く評価されたケースです。このような場合「頑張っても評価されないのなら、手を抜いたほうがいい」と考えてしまい、さらにやる気の低下につながってしまいます。

②評価者によって結果が異なる

評価者によって結果が異なることも原因の1つです。

同じ業務を行っていたとしても、評価者によってばらつきがあると、適切に評価されていないと不満につながってしまいます。

特に、積極性や協調性、責任性など数値化しづらい情意評価を行う際に、このような傾向が現れます。

人事評価を行う際に「いつも黙々と作業しているけど、ちゃんと営業努力しているのだろうか?」と評価者の主観が入っていませんか?

評価者が主観的な評価を行ってしまうと「上司に気に入られないと評価されないのか」とやる気の低下につながってしまいます。

また、自社での評価基準はあるが、評価者によってどのように評価すべきか解釈が異なることが原因の場合もあります。

③フィードバックに問題がある

人事評価の結果に対するフィードバックに問題がある場合も、やる気の低下につながります。

なぜこのような評価になったのか、詳しくフィードバックできていない場合が多いからです。

評価者は、部下に対して、結果だけを伝えていませんか?

特に、社員が想定していた評価と大きく異なる評価だった場合、社員は結果に納得できません。

評価結果に至った経緯や部下に改善して欲しいポイントなどが分からないと、どのように業務を行えばいいか、目標を見失ってしまい、モチベーションが低下してしまいます。

人事評価でやる気をUPさせるには

人事評価によって部下がやる気をなくさないようにするために、経営者や人事担当者は、どのようなことを実践しなければならないのでしょうか?

ここからは、従業員の不満を解決する方法を2つ解説します。

①主観的な評価にならない仕組みを作る

評価者の先入観や主観が入った評価を行っている場合は、改めて評価者への指導を行い、主観的な評価にならない仕組みを作る必要があります。

評価者が、記憶を頼りに評価を付けている場合は注意が必要です。

例えば、「いつも積極的に会議で発言しているから……」など思い出しながら評価を付けていませんか?記憶を頼りになってしまうと、実態とは異なる不適切な評価となってしまい、部下の不満ややる気の低下につながるリスクがあります。

部下の行動や取り組みを残しておくフォーマットを作るなど、記録しておく仕組みづくりを行うことが重要です。

②人事評価のフィードバックを必ず行う

人事評価のフィードバックを行いましょう。

しっかりとフィードバックを行うことで、従業員の不満が解決されやすくなります。社員一人ひとりに個別の時間を設けるようにしてください。

フィードバックの際は、以下のようなことを必ず伝えるとルールを決めておきましょう。

<フィードバックの例>

- 評価基準の説明

- その評価に至った経緯

- 今後の業務についての改善点

- 新たな目標の設定

- 具体的なアドバイス

- 今後への期待の言葉

人事評価の見直しも検討してみよう

明確な評価基準がないなら人事評価の見直しをすべきです。

なぜなら、評価基準があいまいなため、部下はもちろん、評価者である上司も何を基準に評価をすればいいのか理解していないケースがあるからです。

「うちにもちゃんと評価項目があるから、チェックできているはず」と経営者や人事担当者は考えてしまいがちですが、本当に上司の主観が入らない評価項目になっていませんか?

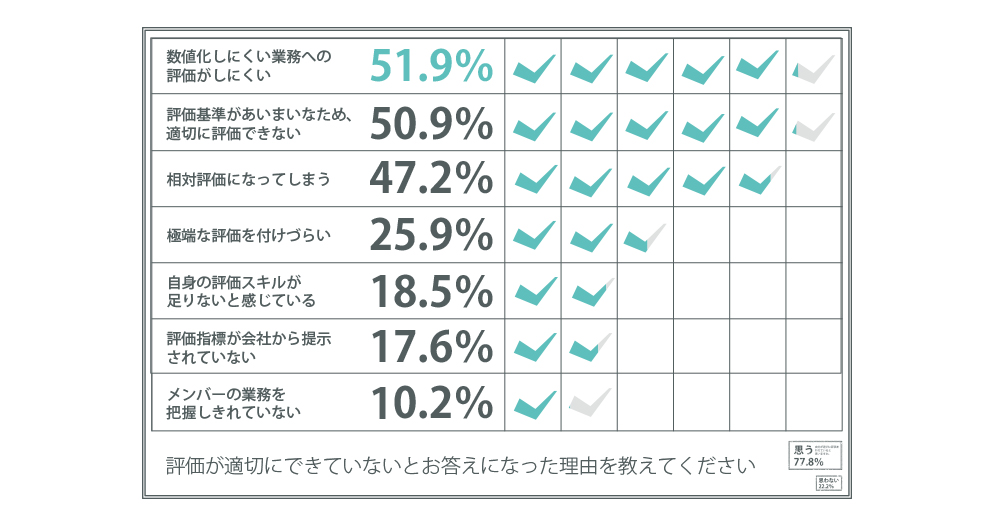

下記のアンケート調査によると、人事評価が適切にできていないと思う方の理由の50%以上の方が「数値化しにくい業務への評価がしにくい」、「評価基準があいまいなため、適切に評価ができない」と考えています。

人事評価は従業員のモチベーションを上げて、企業の成長につなげるためにあるものですよね。

人事評価制度自体を見直すには多くの時間やコストがかかりますが、優秀な人材の流出や業績低下を防ぐためにも、見直しを検討しましょう。

次の章では、どんな人事評価を作ればいいのかを解説します。

評価にばらつきがでない制度を作ろう

「うちにもちゃんと評価項目があるから、チェックできているはず」と経営者や人事担当者は考えてしまいがちですが、本当に上司の主観が入らない評価項目になっていませんか?

明確な評価基準を決めていても、評価をするのは人間なため、どうしても主観が入ってしまいます。

また、フィードバックを行う際にも、上司と部下のこれまでの人間関係など、評価に必要ないものまで加味されてしまう可能性もあるでしょう。

社員一人ひとりの能力・スキルを正しく判断するためには、上司が変わった場合も同じ評価になる制度でなければなりません。

弊社オレコンでは、人事評価制度に力を入れております。評価基準は明確にあり、人間関係に由来することや恣意的なものは一切ありません。

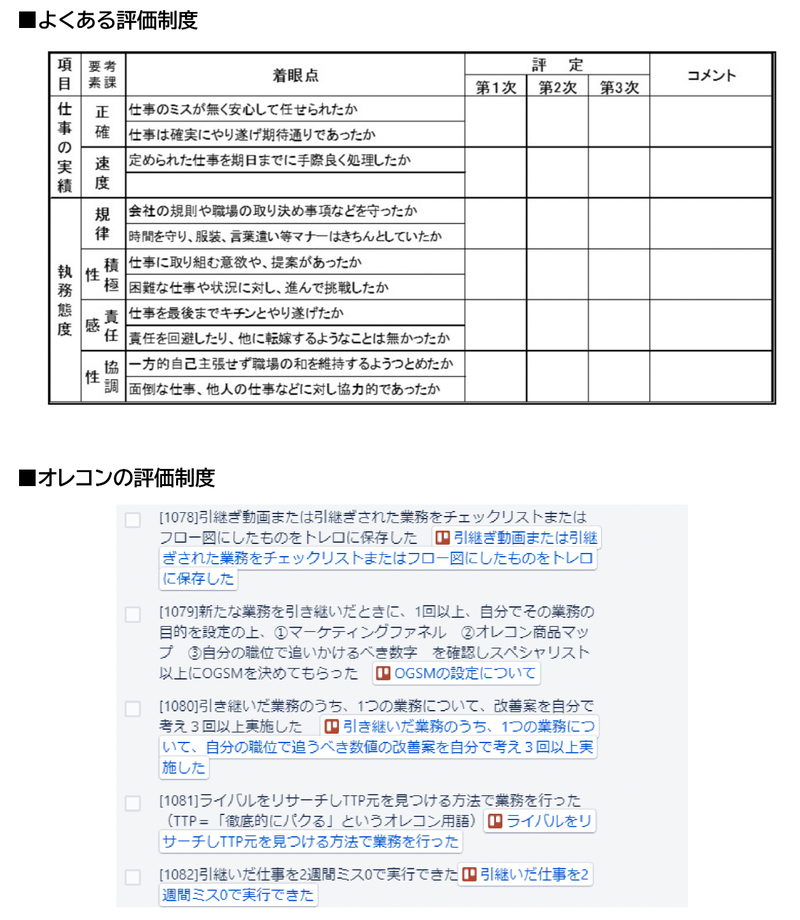

弊社オレコンの評価制度の一部をお見せしましょう。

オレコンでは下記のように、チェックリストに従い評価を行います。

一般的な評価制度と比べてみてください。オレコンの評価基準は明確で、あいまいな言葉を使っていないことが分かると思います。このように、評価者の気分や好みで判断できない仕組みになっているのです。

また、1項目達成するごとに、1円~5円と時給を上げていく仕組みなので、モチベーションUPにもつながります。

既存の人事評価制度では、従業員が思い通りに動いてくれない、人事制度のノウハウを学びたいという方は、お気軽にご相談ください。

弊社オレコンの人事評価制度について詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

まとめ

人事評価で部下がやる気をなくしてしまう原因は、評価基準の不明確さ、評価者による結果のばらつき、そしてフィードバックの不足によるものです。

主観的な評価にならない仕組みを作り、適切なフィードバックを行う仕組みを作りましょう。

明確な評価基準がない場合は、人事評価の見直しが必要です。社員のモチベーション向上や業績UPのために、検討してみてはいかがでしょうか。

また既存の人事評価制度でこんなお悩みを抱えていませんか?

- 既存の評価制度ではスタッフが主体的に動いてくれない

- 評価制度を付けるのに時間が掛かり、経営以外の時間に追われる

- スタッフがすぐに辞める

- スタッフが思い通りに動かない

“Zappos、アマゾン、ディズニー、ミネルバ大学、スターバックス”から学んだ手法“を実際に実践し、アップグレードした評価制度、導入事例についてお話しします。

お名前とメールアドレスだけで簡単に資料をダウンロードできますので、少しでも興味のある方は、下記をクリックしてご覧ください。